编者按:

我校第二次党代会以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在浙江省委省政府关心指导下,学校党委团结带领全体师生,不忘初心,奋力前行,为加快建成特色鲜明的高水平教学研究型大学而不懈奋斗。

学校全面加强党的领导,不断深化综合改革,学校各项事业取得新成绩、迈上新台阶、进入新阶段。为更好地营造喜迎党代会的校园氛围,学校即日起推出“喜迎党代会 回眸发展路”专题报道,从党建与思政工作、人才培养、科学研究、合作发展、条件保障等方面,总结和回顾学校过去的成就,鼓舞全体浙理人以新的精神状态和奋斗姿态,站在新起点、迈向新征程、实现新跨越。

立德树人育英才 不忘初心勇前行

——第二次党代会以来浙江理工大学人才培养工作回顾

第二次党代会以来,学校紧紧围绕立德树人根本任务,加强思想政治教育、创新人才培养模式,“双创”教育实现广覆盖、全过程、普受益、可持续发展,积极推进学位与研究生教育改革,人才培养能力和质量不断提升。

加强思政教育,服务学生成长

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。学校坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,帮助学生扣好人生的第一粒扣子。

深入培育和践行社会主义核心价值观,牢牢把握大学生意识形态工作主导权。建立主题班会标准化机制,组织开展学习党的十九大精神等主题班会;创设大学生发展论坛,组织师生参与“剿灭劣Ⅴ类水共建美丽浙江”主题实践活动,举办“理工精神”大讨论等大型思想交流活动,受到中国教育和人民网等多家媒体报道。统筹推进“一年级德育工程”,《大学新生始业教育的实践探索》获得2015年中国纺织工业联合会教学成果奖三等奖。加大社会实践课程改革力度,全面构建报告宣讲、课堂讲授、实践调研与网络交流深度互动的教学体系。深化大学生国防安全教育,定期举办主题演讲赛、辩论赛、知识竞赛等宣传教育活动,不断激发学生的爱国热情和报国志向,先后有近120名学生携笔从戎,学校被杭州市人民政府、杭州市警备区评为征兵工作先进高校。创新网络思政工作机制,发挥网络育人功能。以点带面建设辅导员个人微信公众号,成为浙江省首批教育部“易班”试点共建单位,自主开发“E浙理”应用,依托大数据技术精准化管理,网络育人项目获立教育部第一批高校思想政治工作精品项目、浙江省高校思政工作质量提升工程实施载体。

我校颁发首届校长特别奖

我校卓越人才培养基地海外集训营启动仪式

强化政治引领,“青马工程”深入实施与时俱进。依托校、院两级团校和初、中、高级班三个主体班次,形成队伍培养模式化、课程设置全面化、实践培训立体化的分层分类培养体系。中、高级班累计招收学员1322名,初级班覆盖全校各年级学生。在课程设置上贴合学生干部自身发展需求,重点培养实践创新能力,邀请国防大学教授、省委统战部领导、省文化厅专家学者等到校为团校学员授课182次,组织赴井冈山、嘉兴南湖等革命教育基地开展社会实践83次,培育3名优秀团学骨干担任省学联执行主席。突出价值引领,选树典型构建青年精神坐标。组织省“十佳大学生”事迹报告会和两项计划、研究生支教团专项报告会11场次。先后涌现出“中国大学生自强之星”牟萌曦,全国“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖获得者陈璐露,浙江省“励志成才大学生”刘彦辰,美国大学生数学建模竞赛特等奖获得者张力、季依帆、赵博文团队,大学生“小平科技创新团队”“水质监测仿生鱼团队”等一批优秀学生个人和团队典型。

加强学生成长成才保障体系建设。完善学业服务支持体系,加大出国(境)资助力度,丰富考研出国信息咨询渠道,本科生考研升学率持续稳步提升。坚持精准资助工作原则,完善“奖贷勤补助免”六位一体资助管理体系,积极构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制。规范困难生认定标准,推进资助工作信息化建设,优化勤工助学管理制度,实施发展性资助计划,开发资助育人基地项目,形成“一点多元”的基地化实践运行模式。近年来立项发展性资助项目753项,资助学生近3000人。培育专业化学生资助服务团队,建立“S·L·C学习互助中心”,实施义工管理制度,增强学生服务社会的奉献意识。强化感恩励志教育,营造感恩励志文化氛围。“感动理工”人物评选活动成为校园励志文化品牌,学生资助典型事迹多次被省内外媒体采访报道。夯实心理健康教育工作四级网络,加强二级心理辅导站建设。深化与专业机构的协同合作,健全心理问题学生档案库,建立心理问题家长沟通咨询平台,系统开展学生心理咨询、新生访谈、心理测评及心理危机干预工作。大学生心理健康教育课程建设取得积极突破,《大学生心理健康教育教程》获评省“十二五”优秀教材,立项开发省“十三五”新形态教材,逐步建成网络教学平台。深入推进“情商教育提升工程”,成立情商教育研究中心,组建专业化研究团队,确立一批重点研究项目和成果推广案例。心理健康活动月和心理情景剧大赛等活动品牌效应凸显,取得积极育人成果,《大学生情商体系的构建与实践》项目获得浙江省教学成果二等奖。

“感动理工”自强自立十佳大学生评选活动现场

心理情景剧活动现场

研究生院、党委研工部改革奖助体系,落实国家奖学金和助学金制度,分档设立新生奖学金吸引985、211院校优质生源,开展研究生“三助”(助教、助研、助管)工作,全覆盖实施优秀研究生奖学金;设立研究生创新基金、优秀学位论文培育基金、研究生创新成果与竞赛奖励和出国(境)交流学习等资助政策,积极鼓励研究生多产高水平科研成果。以“全面惠及、激励导向”为原则,全面梳理研究生奖助贷免制度体系,缓解研究生安心学习科研的后顾之忧。

实践育人和志愿服务工作多点开花。在省内率先成立大学生习近平新时代中国特色社会主义思想研究会,培育全国首个红色手绘协会。持续深入开展“四进四信”“我的中国梦”“社会主义核心价值观”等主题实践活动,累计立项社会实践活动项目1650余个,近26000名师生奔赴基层一线开展调研与服务。积极推进“双百双进”主题实践活动,与对接地杭州市拱墅区、上城区,丽水市庆元县等签订共建协议并积极落实。7支团队获评国家优秀实践团队,26支团队获评省优秀团队,30人获评省级先进个人,6个基地获评省级基地,学校多次被评为省暑期社会实践优秀组织单位,2014年荣获全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位荣誉称号。完善实践基地常态化联系机制,积极推进同多地政府机构的合作,累计建立实践基地170余个。推进志愿服务“规范化、项目化、品牌化、信息化”建设。强化志愿服务阵地功能,建成志愿服务基地26个,修订实施《浙江理工大学大学生志愿者管理办法》,对接“志愿汇”网络平台,规范志愿服务注册和时长评定,服务总时长达125453.7小时。壮大志愿服务队伍,形成支教、礼仪、文化等多个特色志愿服务项目,校内累计注册志愿者数量已超2.1万人。提升志愿服务水平,形成了“科技+”“最清洁校园”等百余个特色志愿服务品牌,圆满完成G20杭州峰会、世界互联网大会、全国学生运动会等重大赛会的志愿服务,累计选拔派出志愿者480名。六年来,共获得浙江省志愿服务杰出集体、志愿服务优秀组织奖等省级集体荣誉8项,获得浙江省优秀志愿者、G20杭州峰会杰出志愿者等个人奖项80余项。积极推进“两项计划”工作,累计派出“两项计划”志愿者155名,其中研究生支教团29人,35名志愿者获评为浙江省两项计划优秀志愿者,学校连续5年获评全国西部计划优秀等次项目办。

双百双进之拱墅区志愿者活动

互联网大会志愿者

创新培养模式,培养特色人才

优化专业结构布局,强化专业内涵建设。学校现有本科专业65个,形成了以工为主、多学科协调发展的专业布局,建设了了一批引领产业或区域人才需求的有较大影响力的优势特色专业。学校现有国家特色专业8个,教育部综合改革试点专业1个,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业6个,“教育部-欧特克公司专业综合改革项目”3个,“十三五”省优势专业7个、省特色专业5个。我校专业建设以提高人才培养质量为核心,以服务区域经济建设和社会发展为主线,根据“发挥优势、强化特色”的建设思路,拓宽专业人才培养口径,加强专业内涵建设,促进专业结构优化调整与学科联动,提升学校整体办学水平。2018年,我校8个专业(方向)停止招生,其中2个为申报新专业增一撤一的形式。2018年,我校材料科学与工程、测控技术与仪器、自动化3个专业工程教育认证通过了专家组进校考察。2019年,纺织工程和机械设计制造与自动化两个专业被受理。

实施课程提升计划,建设优质教学资源。实施分类分层次建设优质课程资源,制定并实施“课程建设提升计划”,推进课程的精品化、国际化、信息化,设立“育人示范课程”建设项目,培育一批国内有影响的特色课程,推动学校课程建设质量的稳步提升。2012年以来,课程建设取得丰硕成果,拥有1门国家精品在线开放课程、4门国家精品视频公开课,5门国家精品资源共享课,2门课程入选教育部来华留学英语授课品牌课程,6门课程被认定为省首批精品在线开放课程。一批MOOC课程在爱课程、学堂在线及智慧树平台上线,校级4A网络课程600余门;我校教师微课教学作品和多媒体课件获国家奖17项,省奖45项。积极培育精品教材,及时把教改成果与特色反映在教材建设中,教材建设工作取得明显成效。2012年以来,我校教师主编教材入选“十二五”国家规划教材7部,入选“十二五”部委级规划教材91部,出版教材131部。入选浙江省普通高校新形态教材8部。

国家级课程

深化教育教学研究改革,培育教育教学成果。学校不断深化人才培养体制机制改革,加强内涵式发展,积极推进教育教学研究改革与实践,提高教育教学质量,提升人才培养水平。2012年以来,共获批国家级、省部级教学改革项目90余项,获批教育部第三批大学英语教学改革示范点高校,成立了创业学院,制定了《课堂教学创新行动实施方案》,大力开展课堂教学创新活动,提高课堂教学效果;出台了《浙江理工大学基层教学组织建设与管理办法(试行)》、《浙江理工大学本科生导师制管理办法》等多个文件,积极推进教育教学管理改革,不断提高人才培养质量。积极培育教育教学成果,人才培养成效获媒体关注和报道。2014年,我校2项成果获高等教育国家级教学成果奖二等奖,这是继2001年以后学校在高等教育国家级教学成果奖上的新飞跃。在2014年、2016年浙江省教学成果奖评选中,获一等奖8项、二等奖8项,获奖级别和数量列省属高校前列;59项成果获中国纺织工业联合会纺织教育教学成果奖。

中国教育报报道

教学成果奖

健全教学质量保障体系,推进教学管理信息化。学校不断健全教学质量保障体系,构建了有多层次主体参与的决策与指挥系统、管理与实施系统、信息反馈与调整系统三位一体闭环运行的质量保障体系。根据新时代高等教育改革与发展的需要,学校修(制)定了教学运行管理、教学改革与研究等一系列制度文件,使教学管理有规可循、有章可依、有据可查。2012年以来,学校每年编制本科教学质量年报,分为校级卷和学院卷,全面总结当年度教育教学状况,分析教学中存在的问题并提出解决对策,切实提高本科教学质量。学校积极推进教学管理信息化建设,加快现代教务管理系统的升级。不断完善学分制管理,加强学生学业预警及选课指导,全面实行转专业制度,人才培养质量显著提升。

推进艺工结合,创新人才培养模式。以纺织服装产业为链接平台,经过十多年的探索与实践,形成面向产业的“艺术教育与工程教育结合,知识与能力、创意与产品、理论与实践复合”人才培养新模式。构建艺工结合、多元复合的人才培养方案,培育跨界(跨学科、校内外、国内外)创新教学团队及与之相应的运行机制;实现教学方法与教学内容改革联动,建设优质教学资源;完善开放式、分层次的实践教学体系,校企合作办学成效显著。培养了3500多名毕业生,近年来有200多人次学生在全国及国际纺织服装设计大赛中获奖,毕业生成为企事业单位首选,涌现出“丝绸大王”、“设计大师”、企业家等。在首届和第三届“中国大学教学论坛”上作了专题报告。

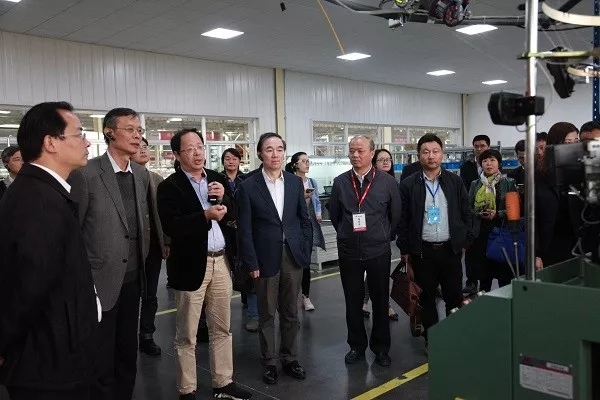

以研究生联合培养基地、校企合作课程、案例库等为抓手,积极推进专业学位研究生培养模式改革。在浙江省教育厅的领导下,学校与新昌县深度合作,探索出“企业出题、高校解题、政府助题”的产学研协同创新长效机制——“新昌实践”专业学位研究生培养模式。“浙江理工大学新昌研究生联合培养基地”入选“全国工程专业学位研究生联合培养示范基地”和“浙江省研究生联合培养示范基地”。由教育部学位管理与研究生教育司(国务院学位办)牵头,教育部发展规划司、高校学生司以及全国19个深化专业学位研究生教育综合改革试点单位对浙江理工大学新昌研究生联合培养基地进行了实地考察调研,对新昌研究生联合培养基地产学研协同创新和研究生培养模式改革的探索给予了充分肯定。

2017年教育部研究生司组织调研浙江理工大学新昌研究生联合培养基地

“双创”教育蓬勃开展,各类竞赛捷报频传

双创教育蓬勃开展,助力拔尖创新人才培养。面对浙江优势支柱产业的转型升级和社会发展对拔尖人才多样化的需求,学校提出了“传承并凸显行业特色、培养与行业和区域需求相匹配的拔尖人才”构想,创建了培养多样化拔尖人才的新机制,确立了培养“创意设计型、创业应用型、学术研究型、技术研发型”四类拔尖人才,新成立了创新学院,出台了《浙江理工大学创业班管理办法》,开设“浙理创业致远班”和“浙理创业精英班”两类创业班。构建了培养拔尖人才的课程体系与实践创新能力培养体系;实施“一制四化”教学模式;建设了一批优质教学资源;建立了国际合作教学平台。重视创新创业实践能力的培养,鼓励学生参加校内外200余个创新创业实验室、基地的实验实训,并为有自主创业项目或者原创作品的学生团队提供各层次的实训平台,经过10余年的探索实践,为国家和浙江省输送了一大批拔尖创新人才。

推进实践教学改革,提升学生创新创业能力。学校大力开展实践教学基地和平台建设,为实践教学创设条件保障。现有2个国家工程实践教育中心、1个国家级大学生校外实践教育基地、2个省级校外实践教育基地。2013年以来,共立项建设220项国家级大学生创新创业训练计划项目,有力地促进了大学生创新创业能力培养。2017年,我校机械学科和生物学科的项目获批教育部首批国家级示范性虚拟仿真实验项目,全国获2项及以上的高校只有13所,我校是其中之一。2017年,我校获2017年第二批教育部产学合作协同育人项目22项,居省属高校第2,2018年,我校获2018年第一批教育部产学合作协同育人项目21项,居省属高校第3。2018年3月,材纺学院牵头申报,成功获批教育部首批新工科项目。2018年3月,我校分别在机械学科和生物学科获得首批国家级示范性虚拟仿真实验项目认定。全国入围2项以上的只有13所高校,我校是其中之一。2018年,我校成功入选全国创新创业典型经验高校50强,这是我校继2015年入选首批全国高校创新创业实践基地之后,又一次获得的创新创业国家级荣誉。

浙江理工大学-宁波雅戈尔服饰有限公司国家级工程实践教育中心授牌仪式

以学促研,创新能力持续增强。以学术科技型社团为抓手,以实施校大学生科技创新计划和浙江省大学生科技创新计划(新苗人才计划)为载体,引导广大团员青年投身创新实践。广泛开展各类学术讲座、学科竞赛、科技作品推广活动170余场。学校每年投入15万资金用于学生基础科研项目的孵化,每年投入30万用于挑战杯竞赛专项工作。学生参与科技活动积极性显著提高,累计立项校大学生科技创新计划1164项,浙江省大学生科技创新计划(新苗人才计划)472项,覆盖60%以上的在校生。充分发挥研究生的学术引领优势,指导研究生会开展“学术之星”评选等活动。1个学生团队获评2017年度全国大学生“小平科技创新团队”(全国仅50支)。加大研究生科研创新扶持力度,4年来累计评选研究生创新成果与竞赛奖励372人次,合计金额102.745万元。2016级化学专业研究生武府鹏在国际化学顶级刊物Chem.Rev.发表单篇影响因子52.613的论文,为我校历届研究生之最。

各类竞赛捷报频传。2012年以来,我校学生参加教育部、省教育厅主办的学科竞赛中,共获各级奖项1171项。其中,国家级特等奖1项、一等奖10项、二等奖41项、三等奖26项,省级特等奖3项、一等奖172项、二等奖382项,三等奖536项。学生发表学术论文近600篇,获得各类授权专利1100余项。2012年外国语学院学生周丁益获“外研社杯”全国英语演讲大赛亚军;我校学子在2015年第39届ACM国际大学生程序设计竞赛全球总决赛取得第28名的好成绩。2015年,成为全国挑战杯高校发起单位。2017年,在浙江省教育厅认定的35个省级A类竞赛中,我校有12项竞赛位列前五;2017年,学校在第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获国赛一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项,取得历史最高分250分,位列全国第27位,再次成为全国发起高校。2018年我校在美国大学生数学建模竞赛中获得最高荣誉,荣获特等奖,并被授予INFORMS奖,是省内高校除浙江大学以外,第二个获得此荣誉的高校;2018年,我校获得全国机械创新设计大赛,全国一等奖1项,全国二等奖2项;我校学子蔡子丰、胡露丹组成的浙江理工大学英文辩论队获第21届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛全国一等奖,取得我校在该项目上的历史性突破。

第九届挑战杯金奖现场

研究生在《Chemical Reviews》、《Advanced Materials》、《Energy EnvironmentalScience》、《Nature immunology》等具有较高国际影响力的学术期刊上发表多篇高水平学术论文;获全国百篇优秀博士学位论文提名奖1项, “王善元优秀博士学位论文创新教育奖励基金”6项, “全国上银优秀机械博士论文奖”优秀奖1项,“全国纺织优秀硕士学位论文奖1项,浙江省优秀博士学位论文3项,浙江省优秀博士学位论文提名2项,浙江省优秀硕士学位论文29项。研究生获得全国研究生数学建模竞赛一等奖1项、二等奖18项;全国研究生移动终端应用设计创新大赛一等奖1项、二等奖2项;全国“工程硕士实习实践优秀成果获得者”、全国高校百个研究生样板党支部和全国高校百名研究生党员标兵等荣誉。

全国上银优秀机械博士论文奖

下阶段,学校将进一步贯彻十九大精神,发挥我校的办学优势与特色,补足发展“短板”,在服务国家和地方发展战略同时提升人才培养影响力,力争实现人才培养体系新一轮的跨越式发展,推动人才培养工作影响力和声誉度迈上新台阶。