位于我省中部的嵊州、新昌与缙云,都是有着悠久历史和深厚底蕴的地区,而在他们的历史长河中,也曾涌动着老一辈理工人同仇敌忾、教育救国、科技兴邦的奋斗身影,我校师生与当地民众守望相助、合力抗战,在学校115年的办学历史中留下了浓厚一笔。7月26日至27日,校友办、科技处、信息学院负责人携“重走西迁路,百名博士科技文化服务团”成员,冒着烈日,顶着高温,历经800余公里,赴嵊州、新昌与缙云等地追溯学校西迁历史, 并将科技服务与文化服务之光再次带给了西迁办学地民众。

旧址见证沧桑 历史鼓舞今人

嵊州市甘霖镇是当地工业、经济与文化的“领跑者”,而在抗战期间,这里却是被日军侵犯的主要地区,我校曾于1938年至1942年在该地的显净寺(现位于甘霖镇高建村)办学。曾经的寺庙先后被改造为师范学校和职高,但校园内的两颗百年丹桂,见证了老一辈理工人在这里奋发啃读、躬行践履的过往。经高建村村长介绍,正是这两位散发着历史弥香的“老人”,才让很多人知道了理工在这里办过学的历史,这也是村民们一直要保留它们于原位的原因。

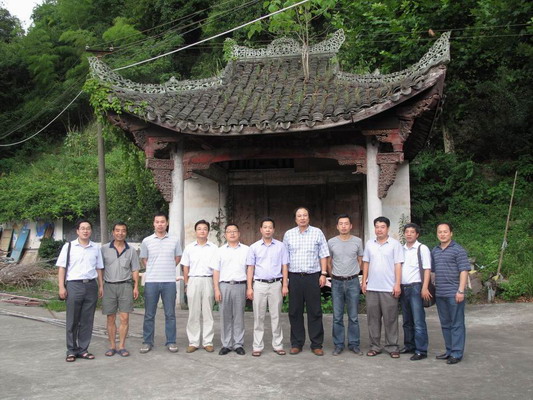

新昌的西坑村是一个千年古村,村支书得知我校曾在这里办学的历史后,倍感荣幸,并兴致勃勃地陪同考察服务团一行参观了我校的办学旧址(西坑村陈氏宗祠)。宗祠在现今的西坑小学内,至今保存尚好。校长在听闻这段历史后,十分兴奋,表示将把这段历史作为“现实教材”融入于学校的爱国爱乡的乡土教育中,使小学生们自觉成为老一辈理工人西迁精神的传承者和践行者。

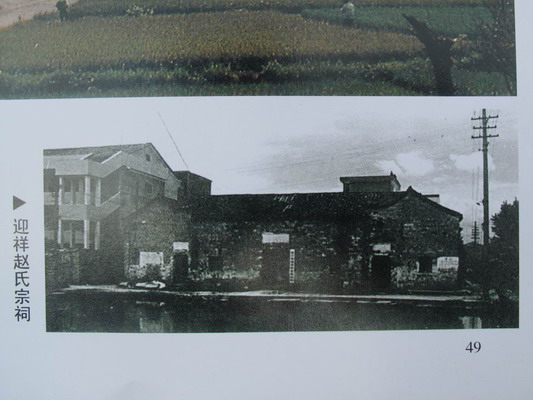

缙云的壶镇和前路,曾是我校1943年至1945年办学所在地,虽然有的旧址历经火灾,年久失修,原貌已有所破坏,但在所在村的宗谱和老人的口述中,这段历史还是得到了充分的还原。缙云县委常委、壶镇镇委书记陈俊全程陪同学校科技文化服务团重访旧址,他对老一辈理工人在战火之中坚持办学的坚定信念和自强不息、爱国荣校的精神品格,表示了崇高的敬意,并要求所在村要切实做好原址的保护和修缮工作,将这一文脉延续好教育后人。

对接促进合作 服务深化主题

西迁之路是老一辈理工人保存办学火种之路,更是宣传抗战、传播科技、服务“三农”之路。在当前贯彻落实省第十三次党代会精神,践履‘双富’新使命之时,反哺西迁之路上的地方与民众,是我校履行服务社会职能的应有之义。科技文化服务团一行所到之处,受到了地方政府与企业的热烈欢迎,服务团先后与嵊州、新昌与缙云等地方政府、企业代表进行了座谈,开展科技文化对接活动。座谈中,校友办主任介绍了学校,宣传了学校既定的奋斗目标,强调此次以重走西迁路为载体的科技文化对接活动,是学校“弘扬理工精神 践履‘双富’使命——百名博士走基层”活动的重要内容,在深入挖掘学校文化遗产的同时,我校将大力弘扬老一辈理工人的西迁精神,不断加强与地方政府的合作,积极服务于地方经济、文化、科技的发展。科技处副处长介绍了学校的科技工作,表示将积极推进科技交流协作,为地方经济发展和企业提供“量身定做”的服务,实现高校、政府、企业共赢。地方政府代表在座谈中对考察科技文化服务团冒酷暑、送科技、送文化的行动表示充分肯定和热烈欢迎,介绍了当地经济、科技、文化发展情况,纷纷表示将传承老一辈所缔结的深厚情谊,不断加深了解、促进交流,大力推动浙江理工大学在当地的科技成果转化、先进文化培育、创新平台建设等方面共赢合作,共同致力于“双富”目标的建设。座谈交流上形成了一系列科技开发合作意向。

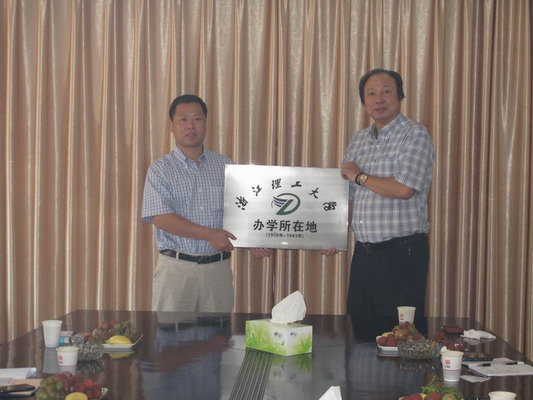

座谈会上,我校还向甘霖镇、澄潭镇、镜岭镇、壶镇和前路乡等五地赠送了“浙江理工大学办学所在地”纪念铜牌。