本报讯 7月23日傍晚,浙江理工大学艺术与设计学院的数十位同学,将充满着真情实感的党课感悟,传到了该院辅导员田浩然的邮箱里。就此,该学院组织的一堂“跨世纪的网络党课”,完满收官。而这还要从7月21日说起——当天,在杭州市朝晖街道老房地社区,今年已99岁高龄的袁启仁老先生,在家里面对电脑屏幕,给一群分布在全国各地的浙江理工大学“00后”大学生们,直播了一堂网络党课。

袁启仁老先生和这些同学们相识于2019年7月。

当时,浙江理工大学艺术与设计学院的同学们在老房地社区进行暑期社会实践,其间获悉这里有位年近百岁、名叫袁启仁的校友,便立刻登门拜访。

得知这些来访的年轻人是来给社区做廉政文化建设的,袁启仁欣喜万分,立刻将同学们请进了家,还当场给大家讲了一堂生动的党课。

那之后,艺术与设计学院的同学们就决定来年再登门拜访。

“可今年由于疫情原因,大家未能如愿集体登门聆听党课,所以我们想到了网课这种形式。”田浩然告诉记者,在征得袁老同意后,他在7月21日一早,带着三位同学,背着笔记本电脑,来到袁老家里做好了直播准备。

当天上午10点,这堂“跨世纪的网络党课”正式直播。刚一上线,就有60多位同学不停地给这位“学长”送花点赞。

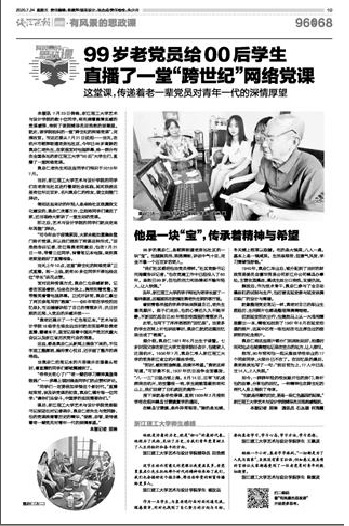

面对这种授课方式,袁启仁也倍感新鲜。记者在现场看到,他坐在沙发上,胸前别着党徽,面带微笑看着电脑屏幕。正式开讲前,袁启仁拿出了两页亲笔写的“教案”——《80年前在学校的回忆录》,而后缓缓讲起了自己的青葱岁月、抗日时期的见闻、入党后的所感所想……

“袁老还展示了一个红色笔记本。”艺术与设计学院18级学生杨汝远当时就在现场帮助袁老直播,翻看本子,里面记录着中国共产党历次重大会议以及浙江省历次党代会的信息。

这些,都是袁启仁从新闻上摘录下来的,不仅字迹工整潇洒,编排赏心悦目,还手画了整齐的表格线。

当袁启仁把笔记本的内容展示在摄像头前时,看直播的同学们都被震撼到了。

“爷爷太有心了!”“老一辈的学习精神真值得敬佩!”……屏幕上顿时满是同学们的点赞和评论。

“同学们一定要倍加珍惜这个新时代。”直播结束前,谈及讲党课的初衷,袁启仁嘱咐每一位同学:“请你们去奋斗,中国梦的实现需要你们。”

课后,浙江理工大学艺术与设计学院党委副书记胡坚也对记者表示,袁启仁老先生与党同龄,他的党课浓缩着历史的精华,“受教、启智,更传递着老一辈党员对青年一代的深情厚望。”

他是一块“宝”,传承着精神与希望

本报记者 郑琳 99岁的袁启仁,是朝晖街道老房地社区的一块“宝”。他腿脚灵活、思路清晰,讲话中气十足,完全不像一个近百岁的老人。

“我们社区都把他当党员榜样。”社区党委书记何海霞告诉记者,“他在党建工作中已经投入了60年。虽然已99岁,但他的活力和热情却不输年轻人,让人钦佩。”

去年,浙江理工大学的学子特地为老学长画了一幅肖像画,这幅画现在就摆在袁老先生家的客厅里。

看到青春洋溢的学弟学妹来探望自己,老先生喜笑颜开。孩子们走后,他的心情还久久不能平静,不断回忆起自己80年前在校园里的青葱岁月。

此前,他写下了洋洋洒洒的“回忆录”。当更多的学生在网上听他讲故事时,袁启仁就把这篇回忆录当成了“教案”。

据介绍,袁启仁1921年5月出生于诸暨。七岁时因父亲在浙江大学文理学院任会计,他随家人迁居杭州。1936年7月,袁启仁考入浙江理工大学的前身浙江省立杭州蚕丝学校。

“那时,感到前途辉煌,我满怀希望。”袁老这样写道,“可好景不长,1937年抗日战争全面爆发,“八·一三”日寇占领上海。8月14日,日军飞机成群突击杭州,防空警报一响,学生疏散隐蔽到老和山上,我们目睹了日机疯狂的轰炸……”

接下来就是学校停课,直到1939年2月接到学校在绍兴嵊县甘霖镇复学的通知。

在嵊县甘霖镇,条件异常艰苦,“睡的是地铺,冬天铺上稻草以取暖。吃的是大锅菜,八人一桌,基本上是一锅咸菜。生活虽艰苦,但意气风发,学习情绪很舒畅。”

1940年,袁启仁毕业后,被分配到了当时的财政贸易委员会富华贸易公司浙江分公司嵊县办事处,主营收茧缫丝,缫成生丝出口换钱,支援抗战。

解放后,作为技术骨干,袁启仁参与了全自动缫丝机的试制与生产,他还曾去延安参与延安丝绸印染厂的设计与筹建。

就像整理党史笔记一样,袁老对自己的职业生涯经历、生活照片也都是整理得清清楚楚。

说到延安那次出行,他竟然马上从一大堆相簿里翻出一本,精准地找到了1967年8月在延安拍摄的照片,这其中还有一张他站在毛主席住过的窑洞前的纪念照片。

袁启仁将这些照片都分门别类粘贴好,拍摄时间和地点也被清楚地记录在空白的地方,让人惊叹。

然而,80年前和他一起从蚕丝学校毕业的17个同班同学,大部分已不在了。在回忆录的最后,袁老淡淡地写了一句:“到目前为止,17人中已去世14人,2人失联。”

如今,一群群年轻的校友敲开他的房门,聆听他的故事,分享他的回忆。一种精神也在跨世纪的两代人身上得到了传承。

“他就是活着的历史,更是一段红色基因的延续。”浙江理工大学艺术与设计学院辅导员田浩然感慨到。

本报记者 郑琳 通讯员 石丛珊 何海霞

浙江理工大学师生感想

他就是活着的历史,就是“初心”的最好代表。他经历了风雨,见证了历史,为我们青年党员树立了人生的标杆和奋斗的方向。

浙江理工大学艺术与设计学院辅导员 田浩然

这节生动而有意义的党课让我受益良多,老党员袁启仁先生把他那个时代的精神传承给了我们,我们也会接好这个接力棒,将这些珍贵的财富传播给更多人。

浙江理工大学艺术与设计学院学生 杨汝远

作为一名学生,与袁老进行面对面沟通交流,深感荣幸,同时也找到了自己努力的方向与目标,要向袁老学习,学习心态,学习方法,学习思想。

浙江理工大学艺术与设计学院学生 王飘灵

短短一个小时,袁老字字珠矶,“一切都是为了人民与国家”,虽然没有豪言壮语,但如慈父般真情的言语让大家都感受到了一位老党员对青年的殷切期望。

浙江理工大学艺术与设计学院学生 陈燃灵

新闻来源网址:

钱江晚报:http://qjwb.thehour.cn/html/2020-07/24/content_3869295.htm?div=-1

学习强国:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?source=share&art_id=5600277635576556090&study_style_id=feeds_default&share_to=wx_single&study_comment_disable=1&ptype=0&item_id=5600277635576556090&from=singlemessage&isappinstalled=0