11月26日,《浙江日报》、《钱江晚报》、《都市快报》、浙江卫视、杭州一套等媒体以专版、专题报道了我校陈文兴校长当选中国工程院院士的新闻。

原文如下:

《浙江日报》专版:30多年科研生涯,从蚕丝到涤纶,他在纤维的世界里不断缔造传奇——

陈文兴:只为你“纵享丝滑” 三十余载丝缘不断

本报记者 曾福泉 黄慧仙 通讯员 石丛珊 编者按:他们,把一生奉献给科研,只为心中的强国梦;他们,链接产学研,化科研成果为社会前进的动力;他们坚守初心,甘于寂寞,刻苦奋斗,是令人感佩的“浙江骄傲”。不久前,中国科学院、中国工程院2019年院士增选结果公布,浙江共有7位科学家当选。本报“人物”版特别策划推出“约会新院士”系列报道,以对话访谈的形式,呈现7位新院士的风采。首位接受访谈的,是陈文兴院士。

身穿淡蓝色格子衬衫,圆脸上时常挂着诚恳笑容——这样颇为典型的“理工男”形象,来自55岁的新当选中国工程院院士、浙江理工大学校长陈文兴教授。

11月22日,杭州下沙高教园区浙江理工大学校园里,本报记者和陈文兴对坐畅谈,身后是一幅巨大的宣传画板。谈到兴致高昂之时,陈文兴会伸手敲敲画板上的广告布,又拎拎格子衬衫的领口,提醒我们——他打了30多年交道的材料,实则在生活中随处可见,那就是纤维。

陈文兴15岁进大学,长期钻研高端纤维制备科技。在他手中,一系列引领产业变革的创新成果诞生。谈起这些,陈文兴神情淡定,语速平缓,还带着点儿家乡绍兴的口音。显然,他是那种在科学征途上早早认定方向,并坚持不懈朝着目标前进的人。而在院士这个群体的身上,我们经常能看到这般的坚定与从容。

从蚕丝到涤纶

三十余载丝缘不断

记者:陈教授,首先祝贺您当选中国工程院院士。您是浙江理工大学自己培养的第一位院士,长期在纤维制备领域耕耘。您能简要地谈谈在这一领域取得的重要创新成果吗?

陈文兴:谢谢。我1980年考入浙江丝绸工学院,即浙江理工大学的前身,一直在这里求学、工作。其间在浙江大学和日本信州大学深造,分别取得理学博士和工学博士学位。

30多年的科研生涯中,我始终专注地围绕“纤维”搞创新。比较重要的两个创新成果:一个是蚕丝的高质量制备,另一个是涤纶工业丝的高效节能制备。

记者:蚕丝是天然纤维,涤纶则是人工纤维。两者可是天差地别啊!

陈文兴:正是如此。先说蚕丝。我在攻读硕士期间,就在导师指导下开始研究生丝制备中的问题。当时生丝产业的一大痛点,就是蚕茧制成生丝后总是会存在“疵点”。你仔细观察一个蚕茧,它是由数以10万计的细密小丝圈构成的,在制成生丝时很难全部拉直,留下的小圈就是“疵点”。存在“疵点”的生丝在织布时容易发生起毛起球的情况,还严重影响绸面品质。生丝产业百年来,这个问题一直没找到很好的解决办法。

生丝中的蛋白质本质上是一种高分子,这是我在丝绸工学院攻读硕士学位时钻研的方向。我和团队通过调控丝胶蛋白质结构,发明了“蚕茧高温触蒸前处理技术”,最终解决了“疵点”难题。这个方法只需在生丝制备过程中新加入一道工序,很快就在全国绝大部分缫丝厂推广应用。直到今天,还有不少企业在使用这一技术。2004年,我们团队的“丝胶蛋白质结构调控及提高生丝产、质量新技术”创新成果获得国家科技进步二等奖。

记者:国家科学技术进步奖的分量不言而喻。您再说说涤纶工业丝吧。

陈文兴:涤纶工业丝在我们的生产生活中随处可见——小到汽车里的安全带和安全气囊、灯箱广告布,大到体育场馆的膜结构材料、建高速铁路公路使用的土工布。但涤纶工业丝强度高、分子量大的特点也给制备带来很大困难。长期以来行业通用的是“三段式”制备工艺,流程长,要花巨资投入很多设备,能耗也很大。杜邦、日立等老牌国际化工巨头一直想改革旧工艺,但没有办法突破技术瓶颈。

我带领团队和企业深入开展产学研合作,提出新的聚合方法和制备装备,成功地用“直通车”式的新工艺代替传统的“三段式”,一举攻克了世界各国近半个世纪悬而未决的这一难题。数据很有说服力:工艺流程从原来的40多小时缩短至约10小时,大大缩减了设备的投入和能耗;与此同时,涤纶工业丝的产能还比过去提升了一个数量级。

这项创新成果目前只有我国掌握,可以说彻底改变了全球涤纶工业丝产业格局。过去的涤纶工业丝生产企业平均规模年产量大约就在5万吨左右,在我们的新技术支撑下,中国企业建起年产量超50万吨的基地,一跃成为全球最大的涤纶工业丝生产商。我们不再依赖进口设备,市场份额和贸易量与日俱增,中国涤纶工业丝企业有了核心竞争力。2016年,我们团队凭借“管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术”这一创新成果摘得国家技术发明奖二等奖。

涤纶工业丝的未来应用前景非常广阔,如制备深海系泊缆绳,做成新型公路护栏,等等。我国涤纶工业丝科技从跟跑向领跑转变,意义重大。

从教室到车间 产研融合携手并进

记者:您在纺织产业传统深厚的绍兴出生长大,之所以对搞纤维这一行“情有独钟”,是否和您的成长背景有关?

陈文兴:实话实说,当时报考浙江丝绸工学院时并没有考虑那么多,我们那个年代能考进一所大学就已经很不错了。不过,在探索纤维制备技术前沿的征程上,我作为一名科技工作者,倒确实是一直和浙江纺织产业界携手并进的,特别是和民营企业开展了很好的合作。

浙江是纺织大省。中国的化纤产量占全球的七成以上,而浙江的化纤产量占中国的45%。改革开放以来浙江化纤产业迅猛发展,民营企业发挥了重要作用。

记者:研发涤纶工业丝制备新技术,您是怎样与民营企业保持良好伙伴关系的?

陈文兴:我们是从事工程技术的,产学研合作至关重要。我在科研中真正体会到,要让实验室的瓶瓶罐罐经得起检验,发挥作用,还是要把它们放到真正的工程中去,将论文写到工厂车间里,把成果体现到产品中。

通过接触,我发现,民营企业有很多优点,比如讲求实际,追求效率,勇于尝试,看准了就会大胆去做,与高校的合作也总能结出成果。

我在担任校长之前,与绍兴的企业合作,自己可以自由安排的时间还比较多。因为从学校到厂里,车程不到一小时,就三天两头往那里跑,经常一天到晚待在车间里,和企业的工程师、技术人员讨论工艺、材料、装备……一个人在实验室闷头做,往往会忽视很多东西;一群人凑在一起,把理论投入到工程实际应用中考虑,新问题就会一个接一个地冒出来。

当然,在合作过程中也要学会有的放矢。企业的需求很多,要解决的问题也很多,但每个人的时间精力是有限的。因此我会有选择性地做某一两件预计会对产业带来重要影响的事,而一旦定下目标,便可以投入数年时间去攻克。我认为这样的形式才能最大程度地发挥一名科技工作者的科研价值。

记者:说到产业,丝绸产业对中国、对浙江都有着特殊的意义,您如何看丝绸产业未来的发展前景?

陈文兴:丝绸是一个时尚高贵的产业,也是一个有故事、有文化的产业。丝绸产业在中国传承了五千年,已成为中华文明的一张金名片,像这样有着极强生命力的产业是非常少见的。

几年前我在英国白金汉宫参观,发现这座皇室宫殿里有4种装饰品,有两种是代表西方文化的雕塑和油画,而另外两种则是有着浓郁中国元素的瓷器和丝绸。中国丝绸在国际文化影响中的地位可见一斑。

如今,丝绸产业在整个纺织行业领域的占比虽然不高,但我依然对其未来发展持乐观态度。化纤的原材料来自石油,大自然几亿年的生物资源积累,我们在短时间里已经消耗了惊人的数量。相比之下,蚕丝的来源是可持续的。工厂化养蚕技术日趋成熟,这种天然纤维的应用也有了更多可能性。说不定在不远的将来,我们身上穿的、日常用的,又变成丝绸了呢。

从白天到黑夜

醉心科研乐在其中

记者:此刻回顾您的求学之路,有哪些给您带来深刻影响的人和事?

陈文兴:我考入浙江丝绸工学院时才15岁,在文一路老校区度过了本科、硕士的难忘时光。20世纪80年代初的大学校园,充满了改革开放之初那种蓬勃的生机,我们真切地被“科学的春天”感召,挑战哥德巴赫猜想的陈景润是大家的偶像。我们学习非常勤奋刻苦。

读研时期,我得到两位导师的精心培养,他们是我学术生涯的引路人。我的硕士生导师戚隆乾、吴鹤龄先生从那时就非常强调产学研合作,告诉我“科研要进厂”。我们当时跑了全国许多家缫丝厂,才了解到一线生产正普遍为生丝“疵点”问题发愁,就这样开启了之后的科研创新之路。

在浙大时我的博士生导师是沈之荃院士。她治学严谨,生活朴素,对学生十分关爱。那时沈先生已经70多岁高龄,多年来一直留一头齐耳短发,她说自己一辈子没烫过头发。她思维敏捷,言简意赅,也以此要求我们这些比她年轻得多的学生。沈先生早年求学时学的是俄文,为了更好搞科研又刻苦自学英文,每天早晨一边做早饭一边听英语广播。她这种简洁干练、孜孜不倦的品质烙刻在我心中,对我日后治学产生了很大的影响。我得知自己当选院士的消息后,马上给沈先生打了电话,她为我感到由衷高兴。

记者:多年来,您兼教学、科研、行政等多方面工作于一身,是如何统筹安排的?

陈文兴:我现在担任校长,行政管理事务确实较多,但时间挤挤总还是有的。白天做好管理工作,晚间、休息日都可以腾出时间搞科研。从事科研这么多年来,节假日我几乎不休息,有时大年初一、初二还在工作。20世纪80年代的同窗好友,许多人都下海做生意了,但我一直坚守科研岗位。我乐在其中,很少过问外界,至今甚至没有炒过一分钱股票。

记者:成为院士之后,会有更多工作和责任。您对未来有哪些打算?

陈文兴:当选院士后,我想我的工作和生活应该不会有太大变化,每天和老师、同学们在一起,上课、搞科研、吃食堂……除了继续做好科研工作和教书育人之外,肩上的责任是更重了。未来,我将继续用科学研究助推纺织产业转型升级,为相关产业发展提供更多智力支持,做出自己应有的贡献。

新闻来源网址:http://zjrb.zjol.com.cn/html/2019-11/26/content_3287252.htm?div=-1

《都市快报》头版:浙江新增7位院士 他们到底牛在哪里?

昨天上午,很多人被两条消息刷屏:中国工程院和中国科学院,公布了2019年的新增选院士名单。中国科学院增选64位院士和20位外籍院士。中国工程院增选75位院士和29位外籍院士。其中,浙江7位科学家当选。5位是中国工程院院士:浙江大学任其龙教授、浙江理工大学陈文兴教授、中国水稻研究所胡培松研究员、温州医科大学李校堃教授、阿里巴巴技术委员会主席王坚。2位是中国科学院院士,分别是浙江大学叶志镇教授和中国水稻研究所钱前研究员。

浙江新增的7位院士,到底牛在哪里?

记者 胡信昌 黄莺 林建安 首席记者 沈积慧 通讯员 吴雅兰 柯溢能 石丛珊 温彬彬

陈文兴

浙江理工大学首位土生土长的院士

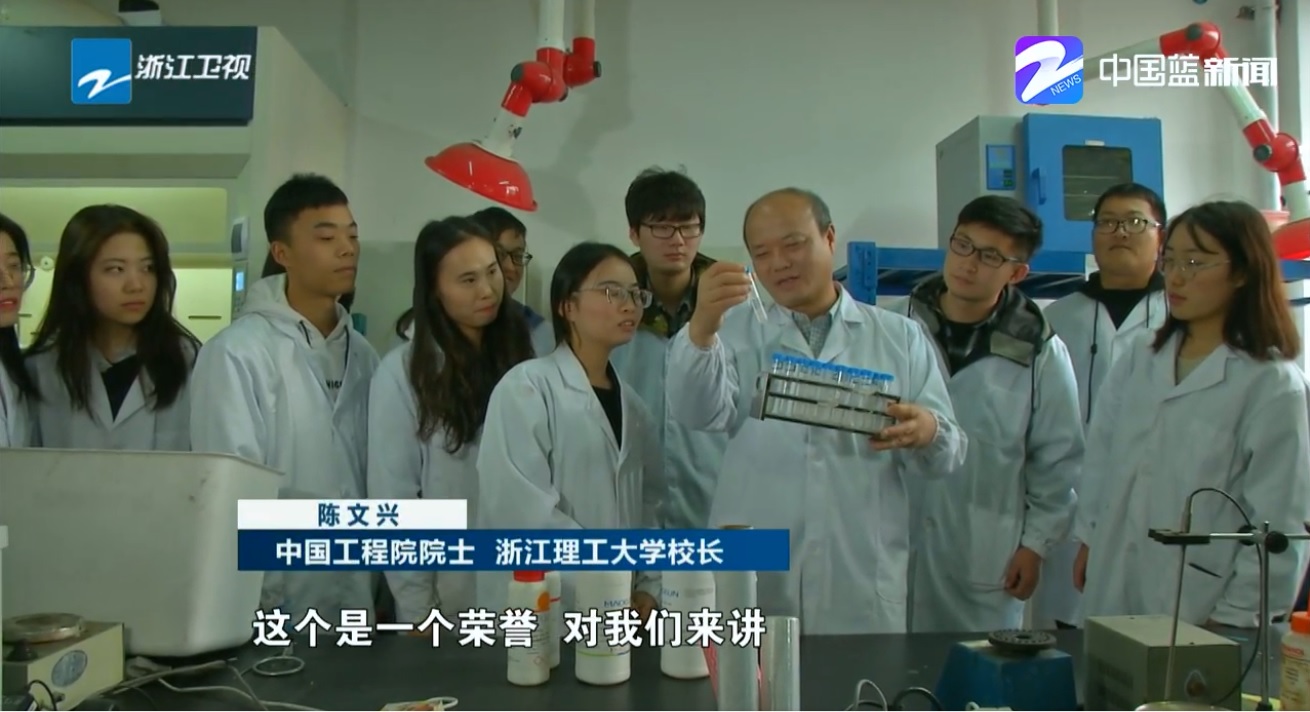

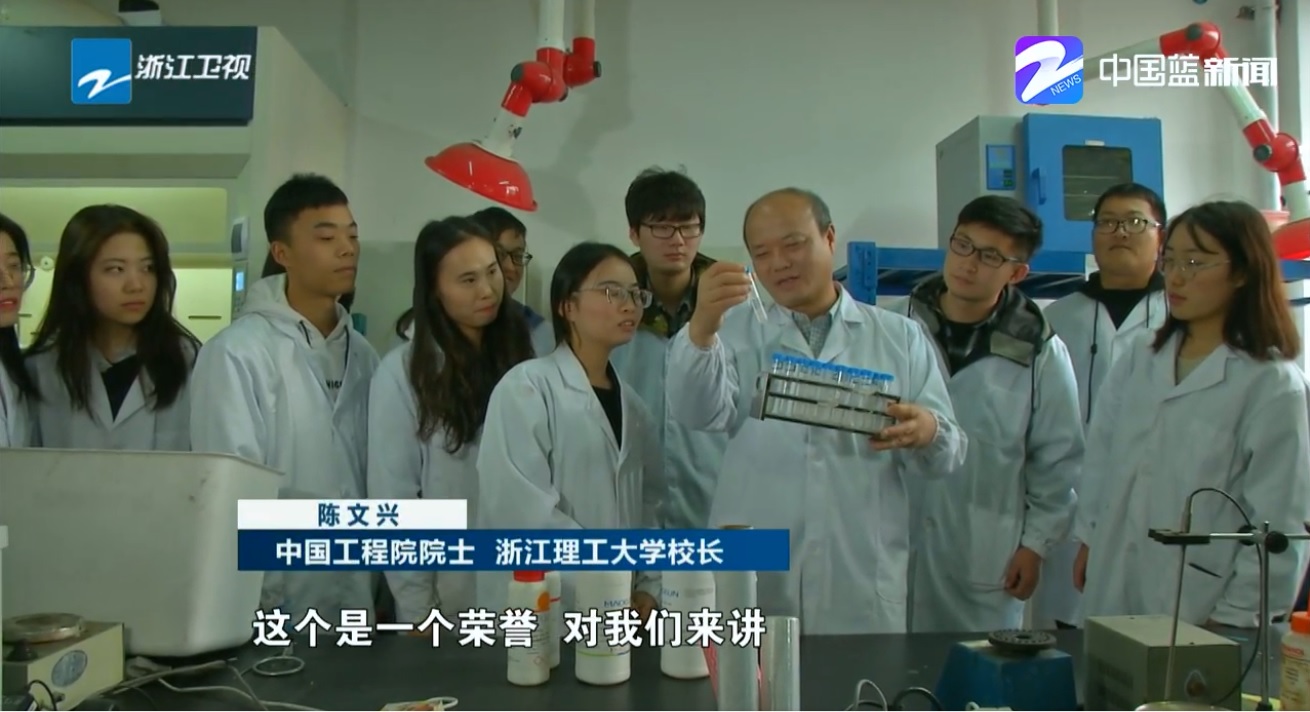

昨天下午,浙江理工大学校园里非常热闹。他们的校长陈文兴教授当选中国工程院院士(环境与轻纺工程学部)。

陈文兴是浙江理工大学首位土生土长的院士。1964年12月出生的他,1980年15岁时考入浙江丝绸工学院(浙江理工大学前身),专业为丝绸和高分子,先后获得浙江大学理学博士和日本信州大学工学博士学位。毕业后,一直在浙江理工大学工作。他是学校自主培养的第一位院士。

学校提供的资料中说,陈文兴长期从事纤维制备技术的研发工作,在蚕丝纤维高质量制备、涤纶工业丝高效节能制备方向开展产学研合作,突破技术瓶颈,取得重大应用成效。

我们请纺织学院的戚栋明老师帮忙介绍这些跟我们生活的关系。戚老师说:“相关性可大啦!江浙这边丝绸很有名,在蚕茧制丝过程中,缫丝是一个主要工序。原始的缫丝方法,是将蚕茧浸在热盆汤中,用手抽丝,卷绕于丝筐上。后来采用缫丝机械进行制丝,但上百年以来,一直没有有效方法解决生丝的疵点问题。疵点的存在,会产生毛丝、断头,让成品起毛起球。陈教授通过蛋白质结构的调控,有效地解决了疵点问题,这项工艺在20世纪90年代在制丝企业中广泛推广。现在国内四分之三以上企业采用了这项技术,有效地提高了我国生丝的整体质量。”

在涤纶工业丝高效节能制备方向,陈教授的研究成果也跟我们的生活息息相关。纺织学院老师介绍,纤维分天然纤维和化学纤维,化学纤维80%以上是涤纶,涤纶工业丝则是涤纶的高端产品。陈教授悉心研究,彻底改变了涤纶工业丝的生产方式。以前生产采用三段式,设备很耗能,陈教授花二十年的时间进行研究改进,将其改变成现在的直通式后,工艺简化了不少,设备也非常节能,生产时间由40小时缩短到10小时,企业的年产能从以前的年产几万吨提升至现在的年产几十万吨。这一工艺,是一些国际知名企业花了四十多年也没能解决的问题。现在,中国掌握的这一技术,对涤纶工业丝产业产生了变革性的影响,使得我们国家在国际上的涤纶工业丝制造工艺由以前的跟跑,变为并跑,现在已经是领跑。

工艺的改进,也提高了工业丝的强度和韧性。现在,涤纶工业丝成品广泛用于公路护栏、汽车安全带、安全气囊以及海上钻井平台的缆绳等。陈教授说:“浙北地区已经有高速公路用上了这种护栏,里面是高强度高韧性的涤纶工业丝,外面包上橡胶,这样的护栏与以前的铁制护栏比,万一汽车冲撞上护栏,可以有效吸收能量,让汽车不会受太大损伤。”

这些年,陈教授已承担包括国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目等30余项国家和省部级科研项目,获国家技术发明二等奖和国家科技进步二等奖、“何梁何利基金科学与技术奖”等科技奖励。

新闻来源网址:https://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/2019/11/23/article_detail_2_20191123A011.html

浙江卫视《浙江新闻联播》:浙江新增2位中国科学院院士和5位中国工程院院士

新闻来源网址:http://newsapp.cztv.com/clt/publish/clt/pzx/share/video/index.jsp?c=6133758&from=singlemessage

浙江卫视《新闻深一度》:陈文兴:搞科研 就是要能坐“冷板凳”

新闻来源网址:https://newsapp.cztv.com/video/index.jsp?c=6133526

经视新闻:浙江新增7名两院院士 年轻学子:这是我们要追的明星

新闻来源网址:https://www.wasu.cn/Play/show/id/9803101?refer=sll

杭州一套《新闻60分》:站在“知识链”顶端的人 在杭院士新增六人!

新闻来源网址:https://www.wasu.cn/Play/show/id/9803065

绍兴日报:“丝路”攀登者

——访新晋中国工程院院士、浙江理工大学校长陈文兴

人物名片:陈文兴

1964年出生于今越城区东湖街道五联村,1980年考入浙江丝绸工学院(现浙江理工大学),后在浙江大学和日本信州大学深造,分别取得理学博士和工学博士学位。中国工程院院士,现任浙江理工大学校长、教授、博导,国家“国家级人才”领军人才,浙江省特级专家,浙江省劳动模范。

他长期从事纤维材料的研究,在蚕丝和涤纶工业丝制备领域取得了创新性和系统性研究成果,推动相关产业技术走向国际领先地位。曾获国家奖2项、何梁何利奖1项、省部级一等奖4项。发表论文300余篇,获国家发明专利授权70件,搭建国家地方联合工程实验室等平台,培养硕博士85人。

●记者 徐霞鸿

“在科研生涯中,我始终专注地围绕‘纤维’搞创新。比较重要的创新成果有两个:一个是蚕丝的高质量制备,另一个是涤纶工业丝的高效节能制备。”用通俗易懂的两句话,陈文兴向记者阐明了他曾获得过国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖的两个课题:“丝胶蛋白质结构调控及提高生丝产、质量新技术”和“管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术”项目,这两个课题让外行人听起来云里雾里。

纺织行业转型升级是一个紧迫的命题,关乎国计民生。陈文兴长期从事蚕丝和涤纶工业丝制备技术的研发工作,突破关键技术瓶颈,取得重大应用成效,为提高我国生丝质量、实现涤纶工业丝高效节能生产作出了重要贡献。

11月28日,在杭州下沙高教园区浙江理工大学校园里,新当选中国工程院院士的浙江理工大学校长陈文兴,接受了本报记者的专访。

攻克世界难题

身穿白衬衣蓝西装,喜欢用数据来说话,陈文兴给记者的第一印象,就是典型的“理工男”,温和谦逊。而口音中夹杂着绍兴腔,更让家乡媒体的记者倍感亲切。

那天,阳光明媚,办公室里暖意融融。记者与这位“学术偶像”对坐畅谈,话题直奔他的专业。两年前,他的课题“管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术”项目拿到了国家技术发明二等奖。

“这是我和家乡的一家企业,进行产学研合作的成果。”陈文兴说的这家绍兴企业,指的是浙江古纤道新材料股份有限公司。目前,因为这项科技创新,这家绍兴企业已经一跃成为全球最大的涤纶工业丝生产商。

涤纶分成民用丝和工业丝。比如沙发布、窗帘等使用的原料,属于民用丝。工业丝,因为具有高强度、高模量、低伸长、耐疲劳、耐老化以及尺寸稳定性好等优点,在生产生活中被广泛应用于轮胎帘子线、线绳、索具、煤矿输送带、汽车安全带、灯箱广告布、土工材料等领域。但是,涤纶工业丝因为强度高、分子量大的特点,也给制备带来很大困难。

“工业丝的分子量是民用丝的2倍,但熔体黏度却是10倍。黏度这么大,搅也搅不动,搅也搅不匀,所以长期以来行业通用的是‘三段式’(先熔融缩聚,然后固相缩聚,再熔融纺丝)制备工艺,不仅流程长,还要花巨资投入很多设备,能耗很大,产量也低。许多老牌国际化工巨头一直想改革旧工艺,但没有办法突破技术瓶颈。”陈文兴说,他和他的团队与企业深入开展产学研合作,十几年如一日,通过发明液相增黏熔体直纺涤纶工业丝新技术,攻克创新熔融缩聚方法、发明核心装备和研发全流程工艺技术等关口,成功地用“直通式”的新工艺代替传统的“三段式”,实现了涤纶工业丝高效、节能、短流程和柔性化的生产。

“工艺流程从原来的40多小时缩短至约10小时,大大缩减了设备的投入和能耗;与此同时,涤纶工业丝的产能还比过去提升了一个数量级。”陈文兴告诉记者,通过校企合作,这一研究成果实现了大规模产业化。

“以前,我们国家的涤纶工业丝产量只有100万吨,企业有20多个,平均一个厂5万吨。‘古纤道’算大的,年产量也不到10万吨。但现在,他们的年产量已经超过60万吨。这得益于这家企业对于科技创新的重视,光是研发经费,他们就投入了好几千万。”在陈文兴看来,这个发明的意义更在于中国涤纶工业丝企业有了核心竞争力。“我们不再依赖进口设备,市场份额和贸易量与日俱增。而且这项创新成果目前只有我国掌握,不仅加快了我国涤纶丝产业的发展,也彻底改变了全球涤纶工业丝产业格局。光是‘古纤道’这一家企业的产量,就占到了全球产量的15%以上。”

陈文兴透露,目前他和他的团队已经在进行该技术的第二代研发,也会继续与企业进行产学研合作。

“我们是从事工程技术的,产学研合作至关重要。我在科研中真正体会到,要让实验室的‘瓶瓶罐罐’经得起检验,发挥作用,还是要把它们放到真正的工程中去,将论文写到车间里,把成果体现到产品中。”陈文兴告诉记者,他的这个课题,实际上就是靠一趟趟地往绍兴跑,一天到晚地待在车间里,与企业的工程师、技术人员反复地讨论试验,才成功的。“那时我还没有当校领导,可自由支配的时间较多,只要不上课,我就去‘古纤道’。从学校出发到那里,只要40分钟车程,记不清跑了多少趟。”

坚持科研进厂

事实上,这种坚持“科研进厂”的做法,陈文兴早在30多年前就已经在做了。

“1984年,我读研的时候,我的硕士生导师戚隆乾、吴鹤龄先生就非常强调产学研合作。”陈文兴说,2004年获得国家科技进步二等奖的“丝胶蛋白质结构调控及提高生丝产、质量新技术”创新成果,就起源于此时。

“当时,我跑了全国的很多家缫丝厂。浙江、江苏、广东,有些地方,车子要坐好多天才能到。”陈文兴说,在这个走访过程中,他找到了当时生丝产业的一大痛点,就是蚕茧制成生丝后总是会存在“疵点”。

“如果你仔细观察就会发现,蚕吐丝的时候,头是摇摆的。也就是说,蚕以8字形吐丝结茧。一个蚕茧约由15万个丝圈胶着而成,一根生丝又需要七八个蚕茧制成,所以缫丝过程中只要有极少数的丝圈没有被拉直就会形成很多‘疵点’。存在‘疵点’的生丝在织布时容易发生起毛起球的情况,严重影响绸面品质。”陈文兴说,上百年来,这个问题一直没找到很好的解决办法。特别是上世纪80年代中期的时候,随着高速织机的慢慢普及,生产一线希望解决这个生丝“疵点”问题的要求更为迫切。

于是,他就从这个问题,开启了之后的科研创新之路。“生丝中的蛋白质本质上是高分子,一种天然的高分子。我和团队通过调控丝胶蛋白质结构,发明了‘蚕茧高温触蒸前处理技术’,最终解决了这个‘疵点’难题。”陈文兴告诉记者,这个方法只需在生丝制备过程中新加入一道工序。在上世纪80年代末90年代初,全国有上千家制丝企业都引入了这个技术。甚至直到今天,还有不少企业在使用这一技术。

“在上世纪90年代以前,浙江省财政一半以上是丝绸贡献的,这40年来,天然纤维的总产量也是保持平稳的。后来随着化纤行业的迅速发展,格局发生了变化。目前在整个行业中,化学纤维占到70%,天然纤维只有30%了。”陈文兴认为,虽然目前行业发展有些“乏力”,但他依旧对丝绸行业的未来持乐观的态度。

“我们知道,化纤的原料是石油。石油被大规模开采使用才100多年,我们就把量消耗掉一半以上了,如果按照这样的速度,不到100年就用完了。所以别看一时很兴旺,如果原料没了,又没有别的代替品,化纤可能也就没了。相比之下,蚕丝的来源是可持续的。而且时代不同了,以前那种一家一户的,只能在夏天养蚕的落后的生产方式,现在可以被工厂化的生物养殖技术取代了。有了空调,冬天也不冷了,蚕可以不吃桑叶,吃面包,而且在恒温恒湿的环境中,每天都可以产茧。”陈文兴认为,随着工厂化养蚕技术日趋成熟,这种天然纤维的应用也有了更多可能性。

在他的努力下,浙江省出台了多项政策支持丝绸产业发展。2016年,浙江理工大学恢复了“丝绸学院”,还与中国丝绸博物馆合办,变成了国际丝绸学院,培养硕士生、博士生。“丝绸产业在中国传承了五千年,已成为中华文明的一张金名片。丝绸不仅仅是一个产业的概念,更是一种文化,有很多内涵可以挖掘。”陈文兴告诉记者,他们学校的这个丝绸设计与工程专业,招生情况就很好。

搞科研没秘诀

从15岁考入大学,35岁成为全校最年轻的教授、博导,再到55岁在中国工程院2019年院士增选结果中榜上有名。这一路走来,陈文兴就像是一个攀登者,一直在勇攀新的科研高峰。

这位从越城区东湖街道走出去的“学霸”,少年时代就已经显现出了在学业上的天赋。“我是1980年考上大学的。”陈文兴告诉记者,他读小学和初中时,还没有高考。所谓读书就是村里找了几个知识青年上课,连拼音都没有系统学习,更别说英语了。“读高中时是住校的,几十个人住在一间大教室里。每周一早上,带着一个礼拜的干菜和米,走十几里路去学校。周末回家,还要参加生产队的劳动。”

就是在那样艰苦的学习和生活条件下,陈文兴依然成了考上大学的那一个。“我的理科特别好。”陈文兴说,在当时,考上大学是件天大的事情,学校一年也就一两个,也意味着可以跳出农门了。“那时什么都不懂,根本不知道怎么填志愿,老师说,浙江丝绸工学院好,我就填了。”

在他的眼里,除了长期的积累和坚持,成功并没有什么秘诀。来之不易的学习机会,陈文兴格外珍惜。学校的不少退休教师至今还记得这位读书很用功、成绩很好的绍兴孩子。

“我们那个年代的偶像是陈景润,每天只知道学习。课前预习,课后复习,做大量的题目。有一次,参加学校的理论力学方面的全校比赛,得了第一名。理论力学是机械系的专业课,没想到我一个丝绸专业的比他们考得还好。”陈文兴说,那个时候的笔记本,他现在都还保留着。

“那个时候的培养方式和现在是截然不同的。我读研究生时,我们这一届才招了3个研究生。教育是‘精英式’培养,我一个人有两位教授指导。”陈文兴说,他的幸运在于遇到了许多好老师。

“读硕士研究生时,戚隆乾、吴鹤龄是我学术生涯的引路人。在浙大时,我的博士生导师是沈之荃。她是中科院院士,身上的科学家特质特别明显。她不光教授我知识,还用一种潜移默化、润物无声的教育影响着我的人生。她治学严谨,生活朴素,一直留一头齐耳短发,一辈子没烫过头发,一心扑在做学问上。我记得她早年求学时学的是俄文,为了更好地搞科研又刻苦自学英文,每天早晨一边做早饭一边听英语广播。”陈文兴说,她这种简洁干练、孜孜不倦的品质烙刻在他心中,对他日后治学产生了很大的影响。“我得知自己当选院士的消息后,马上打电话告诉了沈先生。”

如今,浙江理工大学的师生们经常可以看到24号楼的工程化实验室的灯亮到深夜。在那里,除了四层楼高的大型设备,还有忙着做实验的陈文兴。即便已是校长,他仍坚持每周在实验室工作12小时以上,有时一待就待到深夜一两点。

作为校长,他用言传身教的方式影响着他的学生们。“当选院士后,我的工作和生活不会有太大变化,每天和老师、同学在一起,上课、搞科研、吃食堂……继续做好科研工作和教书育人。我希望,我们培养的学生,是德、智、体、美、劳全面发展的,是基础宽厚、专业扎实、能力突出,具有爱国情怀、社会责任、国际视野的高素质的卓越人才。”

作为院士,他也将继续用科学研究助推纺织产业转型升级,为相关产业发展提供更多智力支持,作出自己应有的贡献。

新闻来源网址:http://www.cnepaper.com/sxrb/epaper/html/2019-12/04/content_11861_1988386.htm

《钱江晚报》浙江24小时:丝绸界大牛!浙江理工大学校长陈文兴当选中国工程院院士

钱江晚报·小时新闻记者 郑琳 通讯员 石丛珊 昨天,中国工程院2019年院士增选候选人名单公布,浙江理工大学校长、教授陈文兴榜上有名。陈文兴1980年15岁时考入浙江丝绸工学院(浙江理工大学前身),学习专业为丝绸和高分子。毕业后,一直在浙江理工大学工作。他是学校“土生土长”、自主培养的第一名院士。

陈文兴是浙江理工大学教授,博导,国家“国家级人才”领军人才,浙江省特级专家,浙江省劳动模范。现任浙江理工大学校长。兼任担任国务院学位委员会第六、第七届学科评议组成员,国家地方联合工程实验室主任,教育部创新团队和浙江省重点科技创新团队负责人,国际丝绸联盟副主席兼教育科研专业委员会主任,浙江省时尚产业联合会会长。

陈文兴长期从事高端纤维制备技术研究,在蚕丝和涤纶工业丝制备领域取得了创新性和系统性研究成果,先后突破了三项关键技术,推动相关产业技术走向国际领先地位。曾获国家奖2项,何梁何利奖1项,省部级一等奖4项。发表论文300余篇,获国家发明专利授权70件,搭建国家地方联合工程实验室等平台,培养硕博士85人。

2004年,陈文兴获得国家科技进步二等奖。他发明的“丝胶蛋白质结构调控及提高生丝产、质量新技术”课题,瞄准了蚕丝这种“纤维中的皇后”,首次发明了“蚕茧高温触蒸前处理技术”,改变了蚕丝蛋白质的分子结构,大大提升蚕茧的加工性能和蚕丝质量,破解了制备高品质生丝这一行业技术难题。这项成果在全国绝大部分缫丝厂推广应用,取得了重大的经济和社会效益,并且经受了近30年的应用考验。有院士专家评价:这项技术是我国丝胶化学研究的重要进展,推动了行业技术进步。

2016年,陈文兴的“管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术项目”拿到了国家技术发明二等奖。这一课题研发成功了“涤纶工业丝液相增黏熔体直纺生产新技术”,实现了涤纶工业丝这一涤纶中的高端产品的高效、绿色生产。该项目通过与本土企业合作,已在浙江绍兴建成年产50万吨的涤纶工业丝生产线,使该企业一跃成为全球最大的涤纶工业丝生产商。日本纤维学会评价:这是一项划时期的技术革新。日本TMT公司评价:它表明中国的技术在该产业处于世界领先地位。德国巴马格公司认为:中国将引领涤纶工业丝的未来发展。

新闻来源网址:https://www.thehour.cn/news/324435.html?from=timeline