当古老的非遗文化邂逅充满活力的青春校园,会绽放出怎样的绚丽光彩?近日,浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院)给出的精彩答案,令人眼前一亮。由该学院精心策划并主办的“千丝万里遇见家乡非遗”纺织青年文化自信“嘉年华”,在下沙校区学生活动中心广场圆满落下帷幕,为师生们留下了一段段难忘的文化记忆。

“杭绣,起源于汉代,至南宋时期达到鼎盛,其技艺精湛,令人叹为观止。”“苗族的刺绣和蜡染图案,讲究规整性和对称性,蕴含着丰富的民族文化内涵。”“汴绣则以国画和人物为主要题材,风格富丽堂皇、结构分明、针法细密,特色鲜明,深受人们喜爱。”活动现场,“三丝”励志志愿服务队成员们热情洋溢地向参加活动的学生们详细介绍着各种绣法的独特魅力。

据悉,“千丝万里”纺织青年文化自信实践课堂,是纺织(丝绸)学院以“文化开掘、文化沉浸、文化输出和文化传播”为核心,旨在创新大学生文化自信养成教育,以文化自信激发纺织青年成才发展的自觉性和主动性的重要举措。在明确的目标与要求指引下,学院聚焦丝绸文化产业圈,辐射带动周边地区,成立了暑期社会实践团。每年,学院都会组织20余支实践队伍,分赴全国15个省、36个地区开展丰富多彩的实践活动,主题涵盖产业振兴、中华民族共同体建设、民族团结、数字浙江建设、平安中国等多个领域。近两年,实践团累计发表推文100余篇,字数超过10万字,汇集图片2000余张,总阅读量突破5万次,形成了30多篇省级以上媒体报道,产生了广泛的社会影响。

其中,“弘扬‘一带一路’之韵,绽放丝路青年之光”纺织援疆暑期社会实践团更是跨越4600公里的千山万水,将专业知识与实践相结合,为100余名乡村干部、纺织企业员工和相关从业群众开设了10余门纺织相关课程。他们深入走访调研当地企业和学校10余家,形成了6份调研报告,累计3万余字,为丝绸文化的传承创新、为纺织行业的蓬勃发展贡献了自己的青春力量。

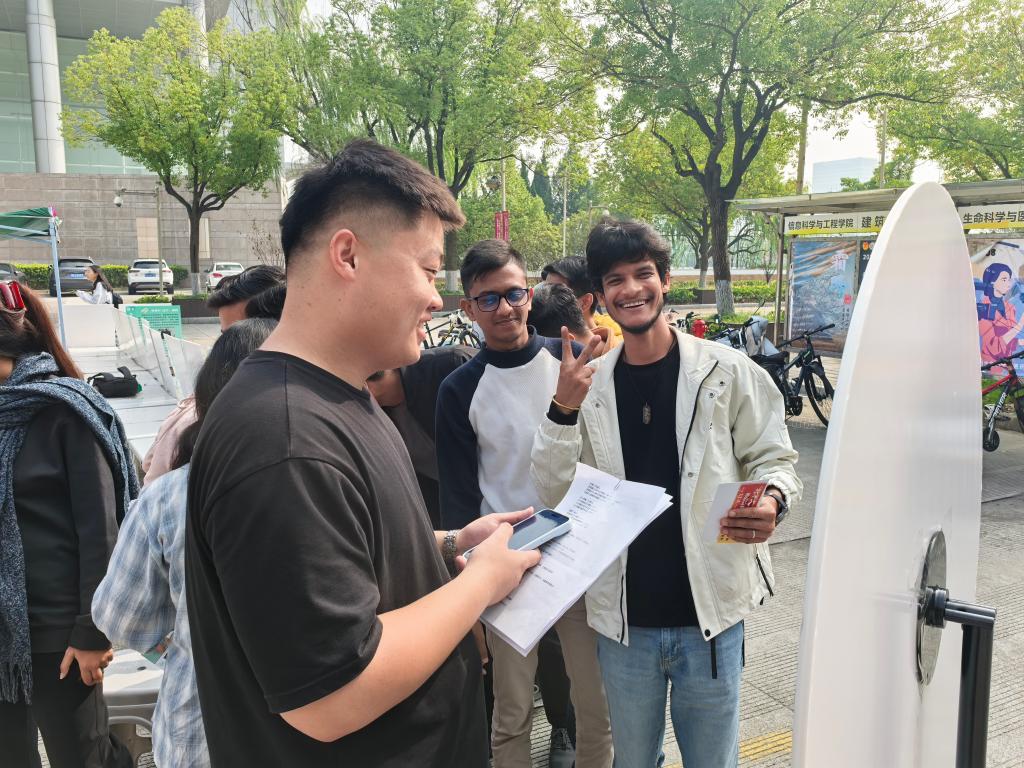

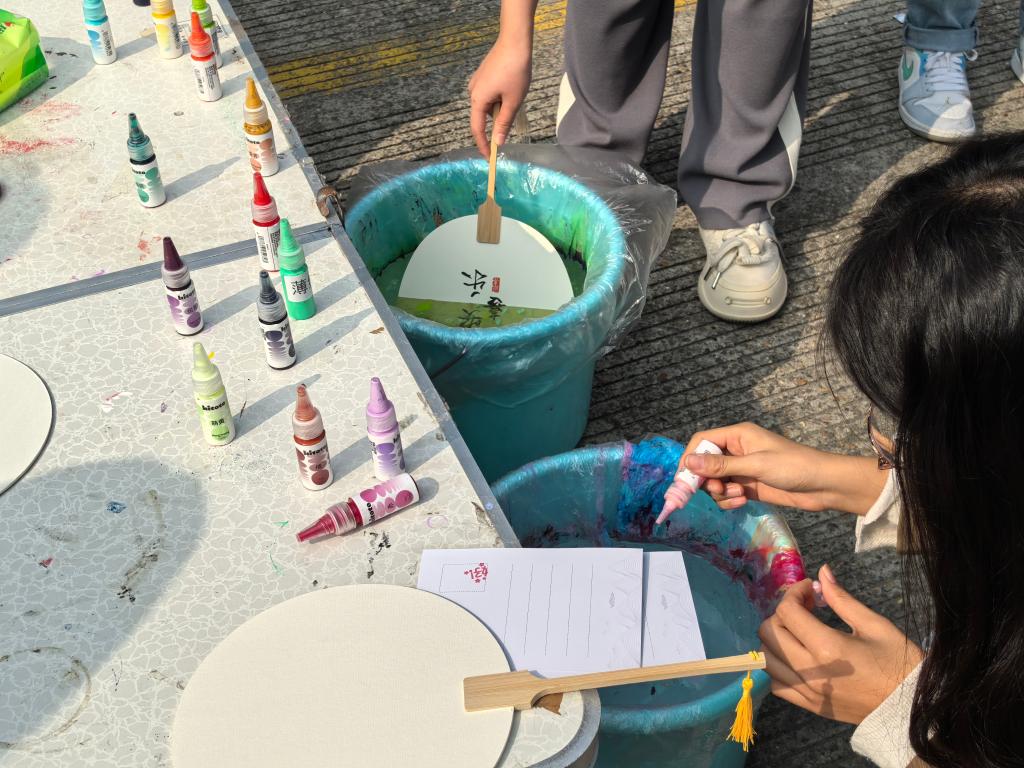

本次非遗文化“嘉年华”现场更是精彩纷呈,共设置了四大“打卡”环节——走进家乡非遗展、漆扇制作工坊体验、丝物连连看知识竞赛以及AI生成“丝”享头像等趣味活动。同学们不仅可以近距离观赏各种非遗绣法的独特魅力,还能亲手体验非遗漆扇传统工艺的现代演绎。通过辨认各类布料、了解材质特性以及获取面料纺织小知识等互动环节,同学们对纺织文化有了更加深入地了解。最后,利用最新的人工智能技术,还可以生成专属于自己的“丝”享头像,感受科技与文化的完美融合。

此外,学生党支部和团支部还共同开展了“感悟非遗之美·传承工匠精神”主题党日活动、团日活动。同学们在古今之间穿梭体悟非遗之美,感受传统文化的独特韵味和深厚底蕴,进一步激活了非遗文化的生命力。

“通过这次展览,我不仅可以看到各种精美的非遗作品,甚至还有机会亲手体验非遗制作技艺。这让我对传统文化产生了更加浓厚的兴趣。特别是作为一个内蒙古人,在学校里还能看到来自家乡的‘蒙绣’,我感到非常亲切和自豪!”2024级纺织类专业的娄同学激动地说。

“以前,我总觉得这些非遗技艺离我很远、很陌生。但这次展览让我深刻意识到,它们其实就在我们身边,是我们民族宝贵的文化遗产。我们应该倍加珍惜并努力传承这些优秀的传统文化。”2024级染整专业的薛同学感慨道。

穿梭于“千丝”之间,我们共同编织着中华文化的宏伟图谱;跨越“万里”之遥,我们承载着非遗文化的璀璨之魂。此次“千丝万里”实践展的成功举办,不仅是浙江理工大学纺织(丝绸)学院在文化自信教育实践上的一次大胆尝试和积极探索,更是对新时代青年文化自信培育的一次深刻诠释和生动展现。展览通过一系列生动有趣、富有创意的活动形式,让师生们在实践中感悟文化、在体验中传承文明,从而更加坚定地树立起对中华优秀传统文化的自信心和自豪感。

展望未来,纺织(丝绸)学院将以此次实践展为新的起点和契机,继续深化文化自信教育内涵建设和实践探索。把传统文化融入人才培养的全过程和各方面,努力培养出一批批既具有深厚文化底蕴又具备创新精神和实践能力的新时代青年才俊。“只有让文化自信成为青年成长的内在动力和精神支柱,才能真正推动他们在未来的道路上走得更远、飞得更高;只有让青年学子们不断汲取传统文化的精华和智慧力量,才能共同书写属于新时代的文化新篇章、创造更加辉煌灿烂的明天!”学院党委副书记方平说。