9月10日,学习强国报道我校优秀毕业生陈鑫远赴四川乐山支教事迹。

原文如下:

在彝乡的教师节 他们做着一件终生难忘的事

陈鑫正在授课

编者按:今年3月,十三届全国人大四次会议首场“代表通道”采访活动中,首位接受采访的全国人大代表袁晶提及了浙江理工大学一位大学生党员写给她的一封信。这位即将远赴四川乐山支教的大学生陈鑫,通过“学习强国”学习平台了解了袁晶的故事,希望袁晶与其分享对“红船精神”与对共产党员“初心”的理解,新闻媒体的相关报道迅速在全网全社会引发了强烈反响。此后,陈鑫以其在校期间的优异表现获得浙江省高校优秀共产党员、浙江省普通高等学校2021届优秀毕业生等荣誉,并在今年暑期开始他在四川的支教之行。今年的9月10日,是陈鑫走上支教岗位以来的第一个教师节,也是他第一次以教师的身份迎来这个节日。

九月的小雨,像初秋的时光一般恬静无声,四川乐山的彝乡山区已经颇有凉意。

任教以后的第一个教师节,浙江理工大学研究生支教团成员陈鑫走上了数学课的讲台。“同学们,今天我们继续讲……”抬起头时,20多双湖水般清澈的眼睛注视着自己,他的讲课停顿了一下,似乎突然间感受到了这份事业无限的神圣和骄傲。

自2013年以来,浙江理工大学持续派出大学生志愿者前往四川乐山,在当地长期开展支教扶贫工作。现在,2021届毕业生陈鑫与他的小伙伴们正式接过前辈的接力棒。

这个新学期,陈鑫与同校的英语系毕业生卢晨来到了位于乐山市金口河区的共安彝族乡小学,正式走上了支教服务的岗位。

“用一年不长的时间,做一件终生难忘的事”

前不久,记者拨打了连接千里之外的视频通话,看到了这两位年轻教师的面孔,聆听他们讲述前往四川以后的经历。

7月19日,来自全国各地的第23届浙江理工大学研究生支教团成员抵达四川乐山,开始参加乐山市2021—2022年度西部计划志愿者培训,通过党史学习教育、乡村振兴、政策解读、当地民俗文化和安全防护等多方面内容的学习,为后续支教志愿服务做好准备。随后,包括陈鑫在内8名支教团成员根据安排前往他们支教服务的所在地——乐山市金口河区。

在搭载他们前往目的地的大巴上,悬挂着这样的横幅:“用一年不长的时间,做一件终生难忘的事”。

行驶过重重山川,记忆像车窗外闪过的风景,不时浮现在陈鑫的脑海里。从去年开始,支教团成员就开始进行大量周密的准备工作,接受了不同形式的专业培训,与此前赴四川支教的师兄师姐们进行沟通咨询,并在浙江省杭州市当地的学校参与教学见习。

临行前,陈鑫的母亲特地嘱咐他,一年时间虽短,但支教工作对于那里的孩子也许有着影响一生的意义,一定要让此行有所得,有所悟,更要有所成。

“虽然还在暑期,支教团的工作就已经行动起来。”据陈鑫介绍,他们8月初在金口河区永和一小开设了“七彩假期”暑期公益培训班,为有需要的儿童开展文化艺术、自然科学等丰富的课程教学。受疫情影响,陈鑫和其他支教团成员还在当地团组织的指导安排下投入了疫情防控一线工作,在公交客运站点、风景区、博物馆等场所从事志愿服务。

陈鑫是湖北人,亲历过2020年春严峻的疫情考验。他说,尽管暂时不能回到讲台,但这份“计划外”的工作他也格外用心。在车站提醒居民戴好口罩、协助排查乘客的健康码和行程码,在景区和展馆进行卡点执勤、扫码测温登记……大半个月的时间里,身披红马甲的他们先后服务了数千人次。

9月1日来临,支教团成员也前往各自的学校报到,开始了他们“不长的时间”里这件“终生难忘的事”。

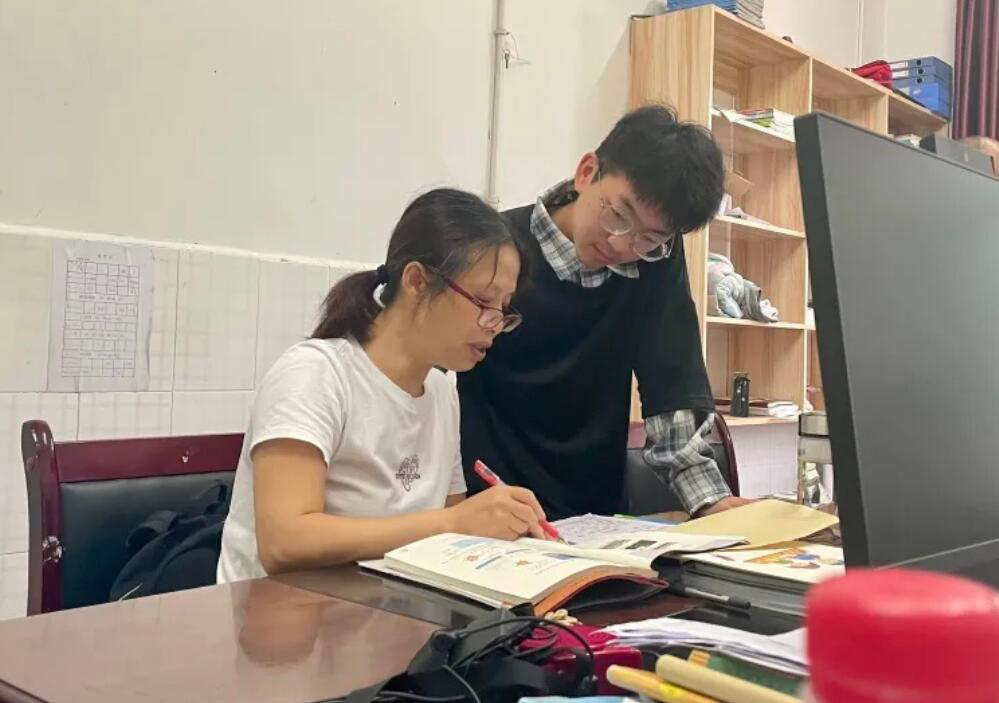

陈鑫(左)与同事交流工作

“第一次有人叫我‘陈老师’,差点没有反应过来。”

共安彝族乡小学设有五个年级,到金口河城区有50多分钟的车程。学校有200多名在校生,绝大部分是少数民族学生。

“第一次有人叫我‘陈老师’,差点没有反应过来。”从“陈鑫同学”成为“陈鑫老师”,角色的转变需要尽快适应。陈鑫任教四年级一班的数学、音乐、体育和综合实践活动课程,可以算是个全科教师,而卢晨则任教五年级的英语课程。

“我们班是名副其实的‘体育老师教数学’,但多学科教学也增加了与学生接触的机会,有利于我发现不同孩子的不同特点。”虽然部分学生的基础还比较薄弱,但学习热情大多很不错。现在,陈鑫已经初步制订了有针对性的授课计划,希望能够以较短的时间摸索出适合不同学生的教学模式。当然,熟悉工作最重要的还是要向这里多年任教的其他老师多求教,“其实在新的环境和新的工作里,我自己也是学生。”

四年级一班的班主任兼语文老师周文已经有20多年的教龄,在共安彝族乡小学也已经工作了整整13年。“和小陈老师的合作,也是我们互相学习的机会。”虽然接触时间还不长,但在他的眼中,“小陈老师”不仅干练而充满活力,强烈的工作责任心更是深深打动了这位前辈。周文希望今后继续和陈鑫探讨交流教学方案,推动学生的课业水平提升和全面发展。

“学生也对我说,他们喜欢陈老师的课。”作为熟悉这些孩子的老教师,周文对陈鑫最重要的建议就是学会让学生喜欢自己,从而喜欢上自己的课程,“这段时间以来,陈老师已经做到了。”

卢晨来自山东青岛,来到这里听不懂方言,不熟悉学生,班级学生的课业水平差距也不小,不知不觉也感觉到了无形的压力。“虽然在大学就读期间曾经参与过短时间的暑期支教服务,但是参与到这次支教中,担负起教学工作责任,感觉还是完全不一样的。”

就在前不久的一个晚上,全校师生都已经下课休息,卢晨特地去找本校的几位老教师进行了一次长谈,为的是了解和熟悉学生。这些孩子就在这彝乡的大山里出生成长,不少学生的家长常年在外工作;孩子们大多心性质朴,因为老师送给自己的小礼物就会开心很久;有时学生会贪玩调皮,但很快又会笑嘻嘻地向老师认错;有些学生虽然基础薄弱,但上进心非常强……

“我们聊了很久,很多内容其实非常琐碎,但我觉得这就是一所普通彝乡小学最让我动容的地方。”卢晨觉得,仅仅这些碎片般的感动,也是未来一年对自己坚持与奉献的巨大支撑。

课堂上的卢晨

“老师,红船是什么样子的?”

远在浙江嘉兴,有一个人始终关注着陈鑫,那就是南湖革命纪念馆的讲解员袁晶。虽然两人已经有3个月没有见过面了,但一直保持密切联系。

在今年的春天里,“写给初心的一封信”感动了很多人,也让陈鑫为很多人所知。这样一次意义独特的书信交流,极大地坚定了陈鑫前往四川支教的决心。陈鑫还与十余位浙江理工大学优秀毕业生党员来到南湖,聆听袁晶为他们讲述了一堂“红船边的党课”。前不久,50本图书《红船驶入少年梦》寄到了金口河,就是袁晶送给陈鑫和孩子们的礼物。这是一部讲述新时代少年探索历史、追梦未来的儿童小说,描写了一群红船起航地的少先队员追寻历史,寻访红船人物的故事。

“老师,红船是什么样子的?”一次偶然的交谈里,陈鑫提到了红船,引发了很多同学的好奇。这里有许多孩子很少离开家乡,更没有机会见到红船。陈鑫在想,能不能用远程视频连线的方式让他们看见红船?聆听袁姐姐讲述红船的故事?

陈鑫的想法也受到了袁晶的支持,他们希望将来能够以网络课堂的形式连接起乐山与嘉兴,让孩子们看到嘉兴的南湖红船,了解红色历史。

共安彝族乡小学校长朱桂明在接受记者采访时也说,支教团队的大学生思维活跃,视野开阔,能够为大山里的孩子们和学校的教学模式打开新的思路。他也热切地期待,两位新老师能让在山乡求学的孩子看到外面的无限精彩,感受恢宏的时代与广阔的未来。

与此同时,陈鑫与卢晨还在教学工作之余通过多种渠道积极对接针对当地的帮扶行动,努力为当地学生募集各类学习生活物资,为孩子们的学习生活提供更好的保障。

“你笑起来真好看,像春天的花一样”

在印象里,陈鑫是一位有些瘦小的工科男生,如今成了兼任体育、音乐课程的“小陈老师”,他说了一句记者同样想说的话:“真没想到”。

陈鑫走上岗位的秋季学期,正是全国各地全面落实“双减”有关部署要求的第一个学期。这也就意味着,这位身兼多科的小陈老师责任并不轻。

第一节音乐课,怎么上?陈鑫选择了一首轻松的儿童歌曲《你笑起来真好看》。同伴卢晨懂手语,陈鑫就和他一起走进课堂,在教唱的同时演示歌词的手语表达,这样的教学方式很快就吸引了孩子们。

千里迢迢来到四川,陈鑫还带上了一把吉他。大学期间,陈鑫因为学业和工作繁忙已经很少弹吉他了,现在成为一名音乐老师,他又把自己的爱好重新拾了起来。他希望,以后能在课堂上让孩子们在自己的琴声中感受最美的旋律。他还设想,以与大学校园学生社团类似的形式,有计划地组织爱好体育、艺术的同学建立课外兴趣小组。

“你笑起来真好看,像春天的花一样……”就像他们欢唱的歌词,孩子们的笑容,也许是对一名教育者最大的激励。

来到学校前,陈鑫和卢晨就开始了解当地的地域民族文化,也被这里美丽的自然风光所吸引。陈鑫觉得,想要融入学生群体,首先应该融入他们的文化,理解和感受这里的乡土与风物。他还和记者说起了自己刚刚学会的第一个彝语词汇:ꂘꃀ(注音:Hmat Mop),意思就是“老师”。

回到办公室,陈鑫的办公桌上摆满了很多纸工作品,这些都是孩子们送给他的节日礼物。陈鑫告诉记者,这片美丽的山川土地,这里深厚的文化积淀,未来需要有知识、有理想、有创造力的建设者与传承者,这也许正是自己来到这里的意义。

新闻来源链接:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=187716732722345849&item_id=187716732722345849&reedit_timestamp=1632616013000&to_audit_timestamp=2021-09-26%2008%3A26%3A53&study_style_id=feeds_default&t=1632617921879&showmenu=false&ref_read_id=8af91030-a14f-414b-9942-57011cb5f78d_1642301806649&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=wx_single